先日書いたように、今年は後半辺りからヤケに調子が上がらず、地を這うような気分で生活していた。

加えて最近自分の中でキてる園芸(熱帯植物・水草)と映画(西部劇ばっかり)にうつつを抜かし、更にゲームはといえばずっとDota2ばかり遊んでいたので、今年は例年以上にあまりゲームをやってない。

と言いつつも、気になるタイトルだったりイノベーションを感じるタイトルは例によって発売日に買ってはいる。買っては。いる。

そんな感じで、さして多くないプレイ本数だったが、やはりその中に素晴らしい作品ってはもちろんあるわけで、例年の締めくくりとしてそれらを紹介していきたい。

さて、まずは今年”プレイした”ゲーム一覧(例によってモバイルアプリ・静的ブラウザゲームは除く。順不同)。

PC

- Transistor

- Middle-earth: Shadow of Mordor

- Jazzpunk

- Grim Dawn

- Gauntlet (2014)

- Dragon Age: Inquisition

- Borderlands: The Pre-Sequel

- Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth

- Middle-Earth: Shadow of Mordor

- The Sims4

- 九十九神

- Always Sometimes Monsters

- Firefall

- Broforce

- Crypt of the NecroDancer

- OlliOlli

- Dishonored (PC)

- Shovel Knight

- Castle Crashers (PC)

- Sine Mora (PC)

- SteamWorld Dig (PC)

- かいたいマン

- てつはう2

- マグロドン

- 下痢カレーバトル

- Far Cry 3

- Divinity: Dragon Commander

- Dead Island: Epidemic

- Outlast

- Aqua Kitty: Milk Mine Defender

- ダークソウル2

- 斑鳩

- Nuclear Throne

- Goat Simulator

- Luftrausers

- Shadow Warrior

- Sniper Elite: Nazi Zombie Army

- Velocity Ultra

- DMC

- Metal Slug 3 (PC)

- Valdis Story: Abyssal City

- TitanfallSword of the Stars: The Pit

- Revenge of the Titans

- Deadlight (PC)

- Spelunky! (PC)

- Strike Vector

- Hearthstone: Heroes of Warcraft

- Nidhogg

- Starbound

- Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist

- Trials Evolution: Gold Edition

- Anodyne

- Cargo Commander

- Samurai Gunn

- Prison Architect

- Walking Mars

PS4

- Destiny

PSV

- 朧村正(含DLC)

- ヴァルハラナイツ3 Gold

WiiU

- 大乱闘スマッシュブラザーズ for WiiU

3DS・DS

- Shantae and the Pirate’s Curse

- モンスターハンター4G

- とっとこハム太郎ナゾナゾQ 雲の上の?城

- 妖怪ウォッチ

その1:Samurai Gunn

今年を象徴するムーブメントのひとつとして、『Nidhogg』『TowerFall Ascension』、そしてこの『Samurai Gunn』といった、オンラインではなく”ローカル”対戦を主軸、または専用として開発されたタイトルが立て続けにリリースされた事がある。

今やオンラインマルチプレイは別段珍しくもない体験となった。逆にオンラインだからそこ過剰に攻撃的になるせいか、昨今では罵声の浴びせ合う現場に立ち会うことも珍しくなく(L4DやMOBAなんかひどいもんだ)逆に敬遠するプレイヤーも多い。だからこそ今逆に、気の知れた友人たちと対面で、旨い酒でも飲みながらワイワイ遊ぶ、かつてのゲーム体験こそが「今、新しい」となるのも自然な反動だ。

日本でもゲームバーの台頭がそうだが、今年になってBarcade(http://barcadenewyork.com/)が新たに4店舗展開したのはとても示唆的だ。事実、『Nidhogg』は正式リリースの数年前から”Winnitron”の協力の元、アーケード筐体を各所に設置していた。

今回ここで『Samurai Gunn』を選んだのは、『Nidhogg』は各所で激賞されているのであえて外したのと、(ゲーム本編もジャンプアクションによる立ち回りを中心に据えた対戦として秀逸だが)コンポーザーが敬愛するDoseoneだからだ。Doseoneは2012年、Vlambeerの『Gun Godz』での参加以来、ここ数年急激にゲームとの距離を縮めてきているが、本作のサウンドトラックは特に素晴らしい。

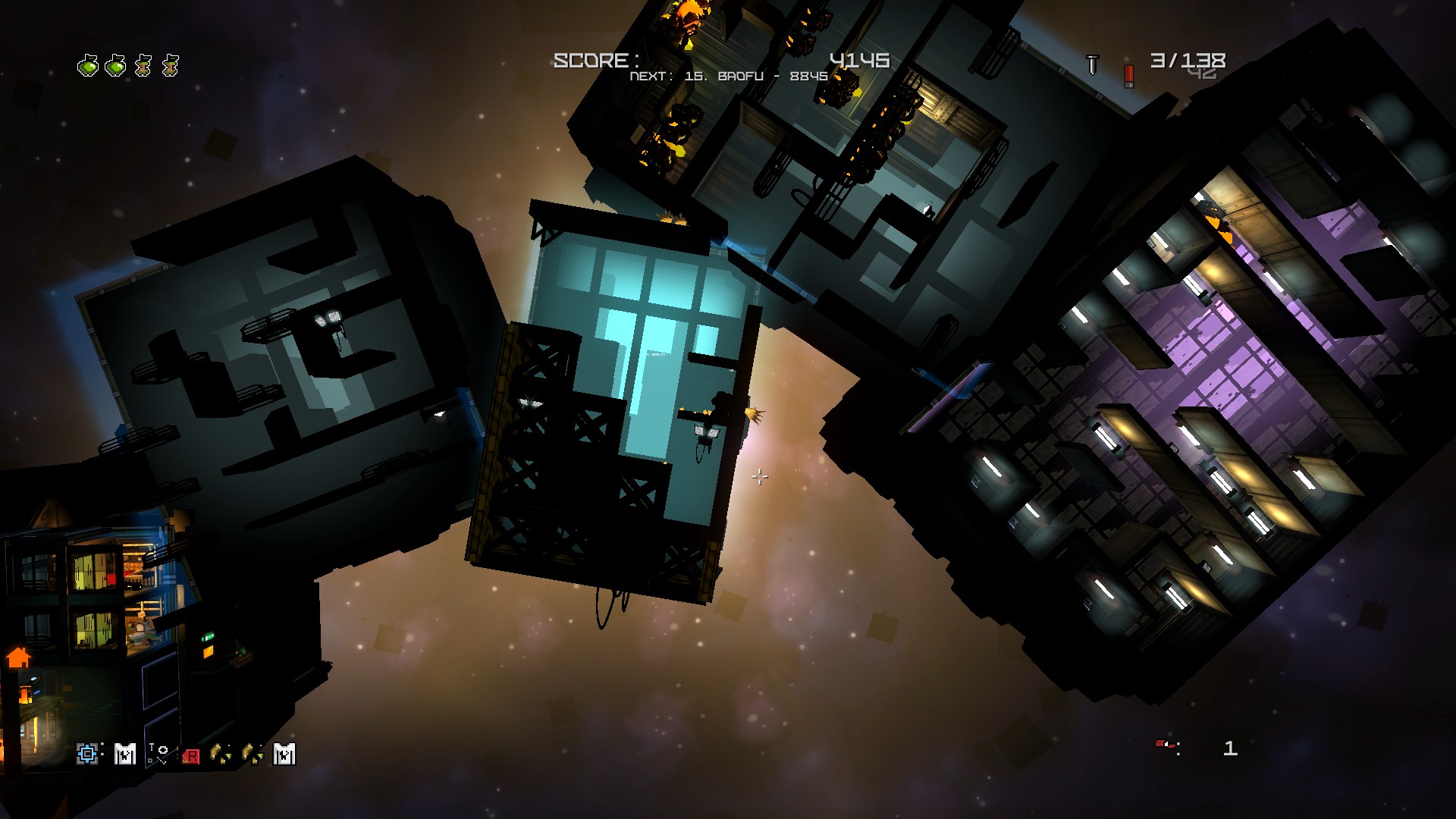

その2:Cargo Commander

詳しくは以前のレビューを参照。

国内での知名度が絶望的に低い本作だが、アイデアの秀逸さとコストパフォーマンスの高さに唸らされた一本。今(12/30時点)では\300程度で購入可能なので、ぜひ触ってみてほしい。

その3:Shovel Knight

詳しくは以前のレビューを参照。

やはり年末になっても、この『Shovel Knight』以上に自分たちのルーツ、オールドスクールへの敬意を感じた作品は出てこなかった。「売れるから」とか「buzzりやすいから」とか「楽だから」とかではなく、「俺たちがやりたいのはこれだ」という強烈な熱量。かつての先人たちが築き上げた遊びの”礎”の上に立ち、その教えをしっかりと受け継いだゲームプレイは見事という他はない。

このゲームを、日本人の自分たちがプレイせずして一体誰がやるのか。

その4:Middle-earth: Shadow of Mordor

今年の各種アワードでは、軒並みGoTYに『Dragon Age: Inquisition』が選ばれていたが、自分は本作こそ今年最高のAAAタイトルだと強く推薦したい。

それは自分がMonolithのファンだっていうことや、いまだに自社エンジン(lithtech engine)を拡張しつつ現世代でも使い続けてる渋さもあるが、もちろんそれだけではない。

『SoM』はパッと見、「バットマンのコンバット + アサシンクリード」的なオリジナリティの薄いタイトルのようにも見える。事実、その印象はあながち外れではない。確かにステルスを中心とした立ち回りが多いし、一対多でのコンバットはアーカム~のアレそのまんまだ。しかし、本作を唯一無二のゲームたらしめているのが、搭載された「ネメシスシステム」だ。

簡単に言うと、ネメシスは自動生成された敵ウルク(オーク)の社会システムをシミュレートする。生成されたウルクはそれぞれ特有の顔と名前・正確を持ち、ゲーム内で個別に識別される。そしてウルクの中では階級があり、成果を上げれば小隊長・部隊長と昇進し、強くなる。逆に失態を犯せば降格する。例えばバトルでプレイヤーを殺したウルクは「大手柄を上げた」となり、その瞬間に昇進し、再び出会うときにはより強固な武具・鎧に身を包み、強敵となって立ちはだかる。そこで復讐してぶっ殺すのも良し、あえてもう一度殺されて、部隊長まで引き上げてやるのも良し(詳細は是非プレイしてほしいが、敵が強くなるほど、倒した時のリワードも大きくなるので、あえて強くさせるのも時には有効)。

大量に提示された選択肢を一つ一つ選んで紡がれる「自由度」ももちろん楽しいが、自分の一挙手一投足(ミスさえも)がダイレクトに世界にフィードバックされ、あくまで”手触りと仕組み”によって物語が作られる本作の登場は、ナラティブ(って言葉大嫌いだけど)が新しいステップに到達した事を示す記念碑的作品なのかもしれない。

その5:マグロドン

今年のゲームシーンでの出来事で最も個人的に嬉しかったのは、IKIKI/ウータ氏が3年ぶりに活動を再開された事だ。今となっては有名な『Hotline Miami』の元ネタ(と言われている)『はかいマン』を作った高知県在住の孤高の天才。

余談だが、自分は彼にかつてのダニエル・ジョンストンやJandekの影を見る。別の開発者同士で慣れ合ったり、インタビューに出ては「国内のシーンを盛り上げたい」だの「やっと大企業が俺たちを認め始めた」だの、「IGFの受賞を目指してる」だの、しょーもない自己顕示やワナビーな群れとは一切関わりを持たず、アウトサイダーとしてシーンに身を置きながら、淡々とゲームを発表する。その圧倒的な才能と真摯な姿勢。僕が最も尊敬し、嫉妬する才能の一人。

さて、その氏が今年作ったタイトルは『かいたいマン』『マグロドン』『てつはう2』の3本。99年の傑作の続編『てつはう2』、ウルトラバイオレンス・レッキングクルーな『かいたいマン』も良かった(特にかいたいマンのメカニクスは相当なもん)が、ここでは『マグロドン』を特に薦めたい。

マグロドンは極めてシンプルなスコアアタック系ミニゲームで、操作するのは方向キーと2つのボタンだけ。左右から迫ってくるマグロに跳びかかり刺し身を剥ぎ取って殺し、船に戻って客にマグロ丼を食わせる。ただそれだけ。…なのだが、このゲームにはお手本のような「トレードオフ」の駆け引きが組み込まれている。恐らく、今年作られた3本のうち最も短期間で開発したものだとは思うが、ここまで無駄がなく、遊びの基本を押さえたゲームは、そうは作れない。

ひもじ村:http://ikiki.digi2.jp/himoji/

その6:OlliOlli

この『OlliOlli』をピックアップしたのは、超個人的な理由だ。

自分がゲーム開発のキャリアをスタートさせたのは2001年。初めて潜り込んだ会社は社員3人の小さなアプリ開発スタジオだった。その会社は当時まだ存在していたハドソン東京と契約し、携帯電話向けアプリをメインに開発していた。アプリといっても、docomo503iシリーズで初めて搭載されたjava(doja1.0)で動く今とは比べ物にならないくらい貧弱で、Jar 10kb / ScratchPad 10kb、解像度は120*120なんていう代物だった。それでも、ハドソンは昔から先見の明のある会社だったので、「これからはアプリの時代だ」ということで、とにかく弾を欲しがっていた。

当時まだ19歳だった自分も、そんな波にうまく乗る形で、いきなりディレクターを任されることになった。企画書を作り、バイト先の社長とハドソンの担当者に見せてGOをもらい、ほぼ同時に会社に潜り込んだプログラマの友達とほぼ2人だけで、一ヶ月でゲームを作った。

ハドソン側からは「スポーツゲームが欲しい」と言われていたが、当時のスペックではサッカーや野球なんて、とてもじゃないがゲームのレベルにまで落とせない(アニメのパターン&処理的にきつい)。ゴルフは既にリリースされていた。個人競技で面白いもの、じゃあ、という事で、自分が中高と少しだけ齧っていたスケートボードをテーマにした。

当初は、ハーフパイプでトリックをつなぎ、一定時間内でどれだけスコアを稼げるか、というゲームにするつもりだったが、これもアプリの制限で出来ないことが分かった。Doja 1.0では、グラフィックの回転どころか、反転すらもサポート外だった。ハーフパイプ上を滑らせるにはその分リソースを持つ必要があるが、当然そんな容量なんて確保できるはずがない(仕様把握が甘かった自分のせいなんだけど)。

そこで、ハーフパイプではなく、直線的なコースで競うように遊びを変更した。画像回転が出来ない = ランプも坂も使えない。なのでゲームのコンセプトを「レールグラインド/スライドしまくるゲーム」に変更した。ゲームならではのメチャクチャさや、コース取りに自由度を与え、自分なりの攻略を楽しむ”ならでは”の要素も入れたかったので、横はもちろん縦に広く、空中に大量のレールを並べるコースをデザインした。

こうして出来たアプリが、『SK8ters』というゲームだ。(Webアーカイブhttps://web.archive.org/web/20020402084544/http://www.webbee.net/mobile/imode/iapp/sports/sports.html ちなみにその下の『仁義なきテニス』も自分のディレクション)

これを開発中、初めて仕事中に悔しくて泣いたし、リリース後にお客さんから貰ったメールで嬉しくて泣いた。今でも鮮烈に覚えている。

『OlliOlli』のトレーラーを観た時は不思議な嬉しさがあった。もちろん「パクリだ」なんて1ミリたりとも思ってない。元々が国内サービス専門のゲームだし、ハドソンが消滅した今となっては誰も遊ぶことは叶わないわけで、イギリスの彼らが、自分の作った携帯アプリなんて知るはずがない。そもそも自分のゲームなんかよりも『OlliOlli』のほうが数倍優れている。そういう事じゃなく、時代も国も違う、見たこともない若者たちが近いコンセプトを掲げ、近いメカニクスを持ち、面白いゲームを作った、という事が何故かとても嬉しかった。

…という気持ち悪ことこの上ない理由で、この『OlliOlli』を薦めて、今年の締めとしたい。

2015年も、まだゲームを遊ぶ事に興味を持ち続ける自分でいられたらいいなと思う(作るのは変わらず大好きだけど)。

来年もよろしくお願いいたします。